即刻App年轻人的同好社区

下载

“我今年二十五岁,在刚刚结束的世界杯上,许多进球的运动员已经比我小很多了。在电影屏幕上,越来越多的主演比我年轻,三岁五岁甚至十岁。每年看到福布斯公布的30 under 30都心惊胆战。你说你年轻的时候充满愤怒,而我年轻的时候却一直充满恐惧,恐惧这一生一事无成,也恐惧这一生成再大的事儿也终将被人遗忘。”

在二十五岁生日这天,重读刘元给王微写的这封邮件。对于二十出头的困惑,他说得恰到好处、心有戚戚。相比于“恐惧被人遗忘”,更多的时候我还处在焦虑的状态里。隐藏在我内心的一种本能使我觉得,人总还是要做出些什么事情来(哪怕是“一点微小的工作”)。我希望能穿过一场暴风雨,而非袖手旁观、无所事事。

《杀鹌鹑的少女》中有一段话很火:当你老了,回顾一生,就会发觉:什么时候出国读书,什么时候决定做第一份职业、何时选定了对象而恋爱、什么时候结婚,其实都是命运的巨变。只是当时站在三岔路口,眼见风云千樯,你作出选择的那一日,在日记上,相当沉闷和平凡,当时还以为是生命中普通的一天。

历史向人类昭示的最重要的命题,也许就是“当时,谁也不知道将来会发生什么”。所以在发现你的王子之前,你不得不亲吻无数只青蛙。程耳把它总结为:大时代之下的个人命运,人在“可以为之奋斗和不得不做出的选择之间的宿命”。

十年过去,一场我未曾经历过的“罗曼蒂克消亡史”。王微说他当然没有答案。刘元写下“桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯”。十年后会怎样,我不知道。“但有一瞬的美就好了”。

在二十五岁生日这天,重读刘元给王微写的这封邮件。对于二十出头的困惑,他说得恰到好处、心有戚戚。相比于“恐惧被人遗忘”,更多的时候我还处在焦虑的状态里。隐藏在我内心的一种本能使我觉得,人总还是要做出些什么事情来(哪怕是“一点微小的工作”)。我希望能穿过一场暴风雨,而非袖手旁观、无所事事。

《杀鹌鹑的少女》中有一段话很火:当你老了,回顾一生,就会发觉:什么时候出国读书,什么时候决定做第一份职业、何时选定了对象而恋爱、什么时候结婚,其实都是命运的巨变。只是当时站在三岔路口,眼见风云千樯,你作出选择的那一日,在日记上,相当沉闷和平凡,当时还以为是生命中普通的一天。

历史向人类昭示的最重要的命题,也许就是“当时,谁也不知道将来会发生什么”。所以在发现你的王子之前,你不得不亲吻无数只青蛙。程耳把它总结为:大时代之下的个人命运,人在“可以为之奋斗和不得不做出的选择之间的宿命”。

十年过去,一场我未曾经历过的“罗曼蒂克消亡史”。王微说他当然没有答案。刘元写下“桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯”。十年后会怎样,我不知道。“但有一瞬的美就好了”。

31 60

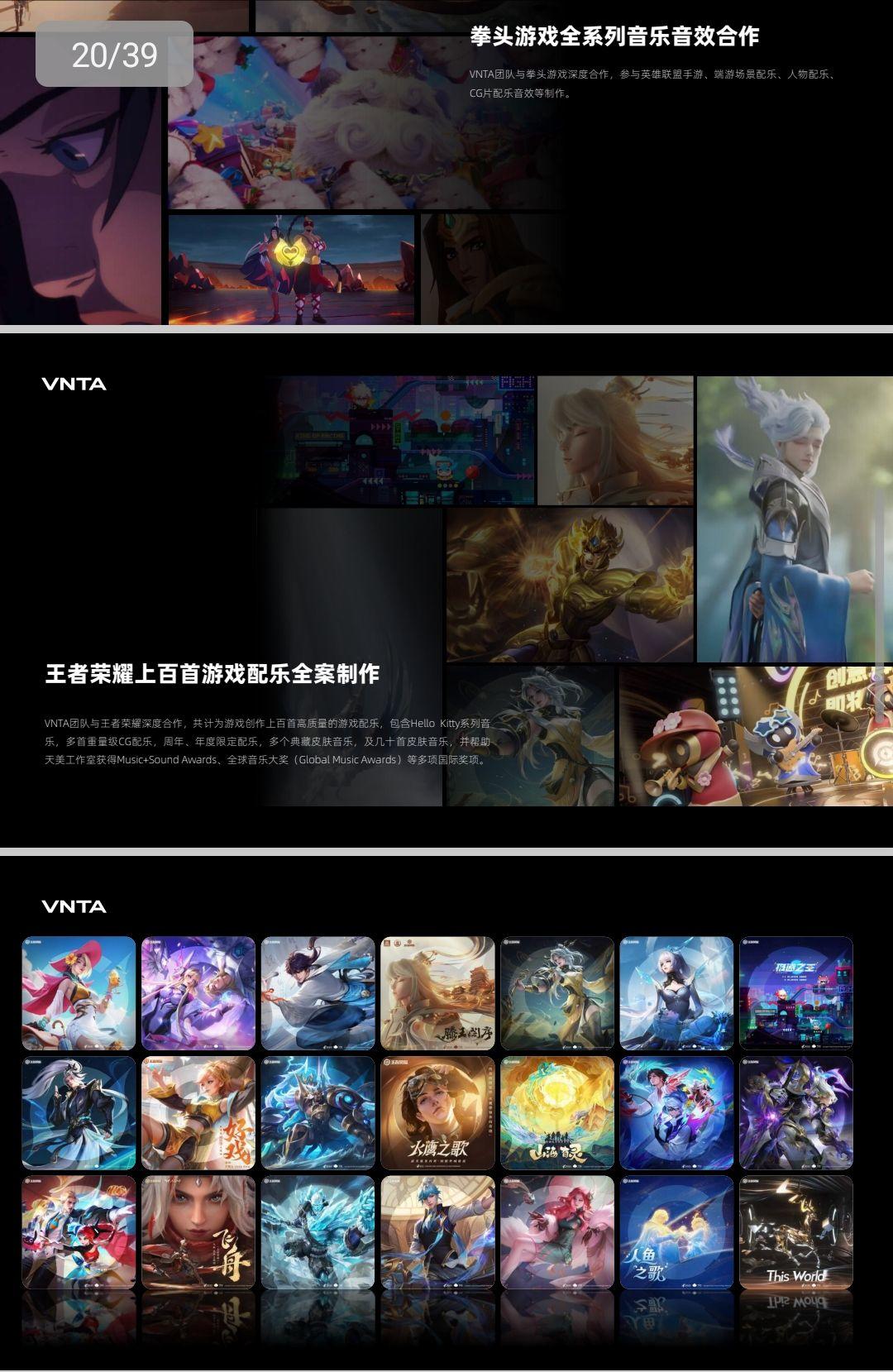

峡谷十年,王者荣耀全体英雄合唱。王者荣耀十周年庆生主题曲由我们团队独家制作。

- - QQ音乐-千万正版音乐海量无损曲库新歌热歌天天畅听的高品质音乐平台!

5 00

AI发展有点太快了,编曲也是AI。音乐行业完了…

'FaSHioN' Cover Version

6 10