即刻App年轻人的同好社区

下载

💖看尽人情冷暖也要选择爱这个世界🕊️

🧣🍠🎵全网同名,公众号:阿布酱绘日记

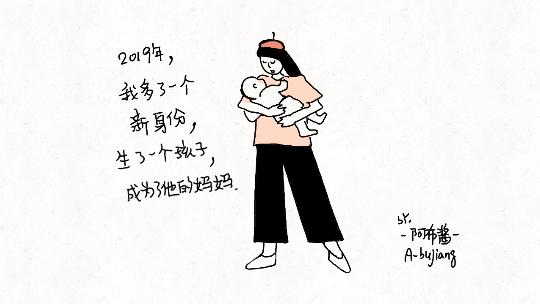

插画师妈妈/育儿/书评/影评/个人成长/生活美学

接单:定制插画LOGO,企业IP形象,表情包设计,动画,动态表情包,绘本,漫画等

约稿邮箱:a-bujiang@foxmail.com

VX:a-bujiang(备注:即刻约稿)

----------------------------------------

❤️治愈系绘本漫画连载【合集】中ing

VX合集一键直达:mp.weixin.qq.com

❤️小米粥成长漫画(带娃漫画连载𝒾𝓃𝓰)

VX合集一键直达:mp.weixin.qq.com

----------------------------------------

🧣🍠🎵全网同名,公众号:阿布酱绘日记

插画师妈妈/育儿/书评/影评/个人成长/生活美学

接单:定制插画LOGO,企业IP形象,表情包设计,动画,动态表情包,绘本,漫画等

约稿邮箱:a-bujiang@foxmail.com

VX:a-bujiang(备注:即刻约稿)

----------------------------------------

❤️治愈系绘本漫画连载【合集】中ing

VX合集一键直达:mp.weixin.qq.com

❤️小米粥成长漫画(带娃漫画连载𝒾𝓃𝓰)

VX合集一键直达:mp.weixin.qq.com

----------------------------------------

376 9916

小孩子确实更容易感受快乐。

给小米粥开通了儿童手表上的APP会员,

会员附赠了一个精美的头像边框,

名字也被特别点亮。

就这样简单的小事,

却让小米粥开心得不得了,

兴奋地跟我分享喜悦。

要说育儿有什么让人愉悦的地方,

其中一项便是找回对生活的敏感度。

那些被我们习以为常的细节,

在孩子眼中却闪烁着新奇的光芒。

不知从何时起,

这样的感受逐渐被生活的匆忙与复杂所掩埋。

或许,成长不意味着遗忘感动的能力,

而是学会在忙碌的生活中,偶尔停下脚步,

通过孩子的眼睛重新审视这个世界。

在他们纯净的喜悦中,

我们或许能找回那份曾经拥有

却渐渐失去的,对平凡之美的感知能力。

给小米粥开通了儿童手表上的APP会员,

会员附赠了一个精美的头像边框,

名字也被特别点亮。

就这样简单的小事,

却让小米粥开心得不得了,

兴奋地跟我分享喜悦。

要说育儿有什么让人愉悦的地方,

其中一项便是找回对生活的敏感度。

那些被我们习以为常的细节,

在孩子眼中却闪烁着新奇的光芒。

不知从何时起,

这样的感受逐渐被生活的匆忙与复杂所掩埋。

或许,成长不意味着遗忘感动的能力,

而是学会在忙碌的生活中,偶尔停下脚步,

通过孩子的眼睛重新审视这个世界。

在他们纯净的喜悦中,

我们或许能找回那份曾经拥有

却渐渐失去的,对平凡之美的感知能力。

7 00

观《太平年》有感:势与人

• 势比人大,哪怕自己不愿为天子,全天下都希望你登上帝位。逆势而为,反会导致天下大乱,民不聊生。

• 天子之位非人人可承担,恰如当今突然爆红的明星,若自身命格和能力不足以承载,终将昙花一现。许多人追逐成名,却不明白流量承担了过多人的情绪因果并非人人能够肩负。

• "做事"——冯令公日日挂于口中的箴言。即便帝业倾覆,每个人仍需专注完成自己的本分。广东话常说"做嘢",我们每一个行动,都可能将自己推向未知的命势洪流中。

• 钱弘俶与孙太真男O女A的性格设定我很喜欢。钱弘俶精通女红,为妻绣制嫁衣;孙太真面对婆婆的掌掴,仍能明辨大局所在。男子带些柔性,不至于刚愎自用;女子怀有大局观,便不会囿于妇人之仁。"厉害之人多是雌雄同体",不偏不倚,刚柔并济。

《太平年》所展现的不仅是帝王将相的命运纠葛,更是对人性与时势间永恒辩证关系的探索。我们每个人都置身于时代的洪流中,既是历史的参与者,又是命运的承载者。或许真正的智慧不在于逆势而行或盲从随波,而在于理解自己在大势中的位置,做好本分之事,在刚柔之间找到平衡,在小我与大我之间取得和谐。无论身处乱世还是太平年,唯有如此,方能在纷繁世事中守住内心的安宁,也为这变幻莫测的人间留下自己独特的印记。

• 势比人大,哪怕自己不愿为天子,全天下都希望你登上帝位。逆势而为,反会导致天下大乱,民不聊生。

• 天子之位非人人可承担,恰如当今突然爆红的明星,若自身命格和能力不足以承载,终将昙花一现。许多人追逐成名,却不明白流量承担了过多人的情绪因果并非人人能够肩负。

• "做事"——冯令公日日挂于口中的箴言。即便帝业倾覆,每个人仍需专注完成自己的本分。广东话常说"做嘢",我们每一个行动,都可能将自己推向未知的命势洪流中。

• 钱弘俶与孙太真男O女A的性格设定我很喜欢。钱弘俶精通女红,为妻绣制嫁衣;孙太真面对婆婆的掌掴,仍能明辨大局所在。男子带些柔性,不至于刚愎自用;女子怀有大局观,便不会囿于妇人之仁。"厉害之人多是雌雄同体",不偏不倚,刚柔并济。

《太平年》所展现的不仅是帝王将相的命运纠葛,更是对人性与时势间永恒辩证关系的探索。我们每个人都置身于时代的洪流中,既是历史的参与者,又是命运的承载者。或许真正的智慧不在于逆势而行或盲从随波,而在于理解自己在大势中的位置,做好本分之事,在刚柔之间找到平衡,在小我与大我之间取得和谐。无论身处乱世还是太平年,唯有如此,方能在纷繁世事中守住内心的安宁,也为这变幻莫测的人间留下自己独特的印记。

7 00

分享一下带娃游港迪的攻略🥳🎆

香港迪士尼乐园带娃游玩攻略

4 00

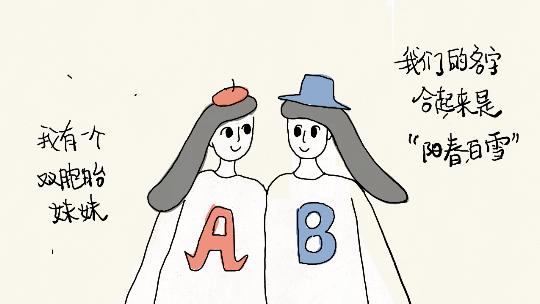

近期双胞胎👯趣事:

- 最近用Seedance 2.0做了我的AI分身,

把生成的视频发到家庭群里,

我公公看那个AI生成的我,

感觉很怪,就说这个AI更像我妹😂

AI视频中声音虽然也是模仿我,

但我平常说话根本不是那种风格。

- 前几天去香港玩,过关的时候,

双胞胎会被问很多问题确认身份。

还需要双手大拇指指纹。

这还是我们姐妹俩一同出行的情况下。

- 我家的门是人脸识别系统的,

只输入了我的脸,但是我妹的脸也可以开门。

同理,我妹家小区的门禁也是刷脸的,

我也可以直接进入。🤣

- 我们的苹果手机自动按“人物”分类的相册,

从来都是乱七八糟乱分的,

系统自动分类无法分辨我俩。

- 最近用Seedance 2.0做了我的AI分身,

把生成的视频发到家庭群里,

我公公看那个AI生成的我,

感觉很怪,就说这个AI更像我妹😂

AI视频中声音虽然也是模仿我,

但我平常说话根本不是那种风格。

- 前几天去香港玩,过关的时候,

双胞胎会被问很多问题确认身份。

还需要双手大拇指指纹。

这还是我们姐妹俩一同出行的情况下。

- 我家的门是人脸识别系统的,

只输入了我的脸,但是我妹的脸也可以开门。

同理,我妹家小区的门禁也是刷脸的,

我也可以直接进入。🤣

- 我们的苹果手机自动按“人物”分类的相册,

从来都是乱七八糟乱分的,

系统自动分类无法分辨我俩。

6 20

2天梦幻的港迪之旅🥳

小朋友大朋友们都很开心哇~

再过几年孩子都要到我父母离婚时,

我和妹妹的年纪了。

虽然我和妹妹进步比同龄人慢,

但我们也真的好了不起。

因为光摆脱原生家庭带来的各种

性格上的缺陷内耗,自我觉察到最终改变,

就花费了我们不少时间了。

然而,我们还能在40岁之前,

从三线小城来广州定居,且恋爱结婚生子,

这些全部都是需要

大量时间精力投入和经营的。

希望后面的日子里,

我们姐妹俩能清空过往的一切羁绊,

每一天为了当下自己的事业,

还有小家庭的幸福快乐,

没有负担的大胆向前奔跑~

我们一定能越来越好❤️

小朋友大朋友们都很开心哇~

再过几年孩子都要到我父母离婚时,

我和妹妹的年纪了。

虽然我和妹妹进步比同龄人慢,

但我们也真的好了不起。

因为光摆脱原生家庭带来的各种

性格上的缺陷内耗,自我觉察到最终改变,

就花费了我们不少时间了。

然而,我们还能在40岁之前,

从三线小城来广州定居,且恋爱结婚生子,

这些全部都是需要

大量时间精力投入和经营的。

希望后面的日子里,

我们姐妹俩能清空过往的一切羁绊,

每一天为了当下自己的事业,

还有小家庭的幸福快乐,

没有负担的大胆向前奔跑~

我们一定能越来越好❤️

10 00

终于赶在年前更新啦~提前预祝大家马年大吉🧧一只关于追梦小马🐎的故事:长时间没有正反馈的梦想,你还会坚持吗?

一直努力却总是没有正反馈,你还会坚持吗?

2 00