即刻App年轻人的同好社区

下载

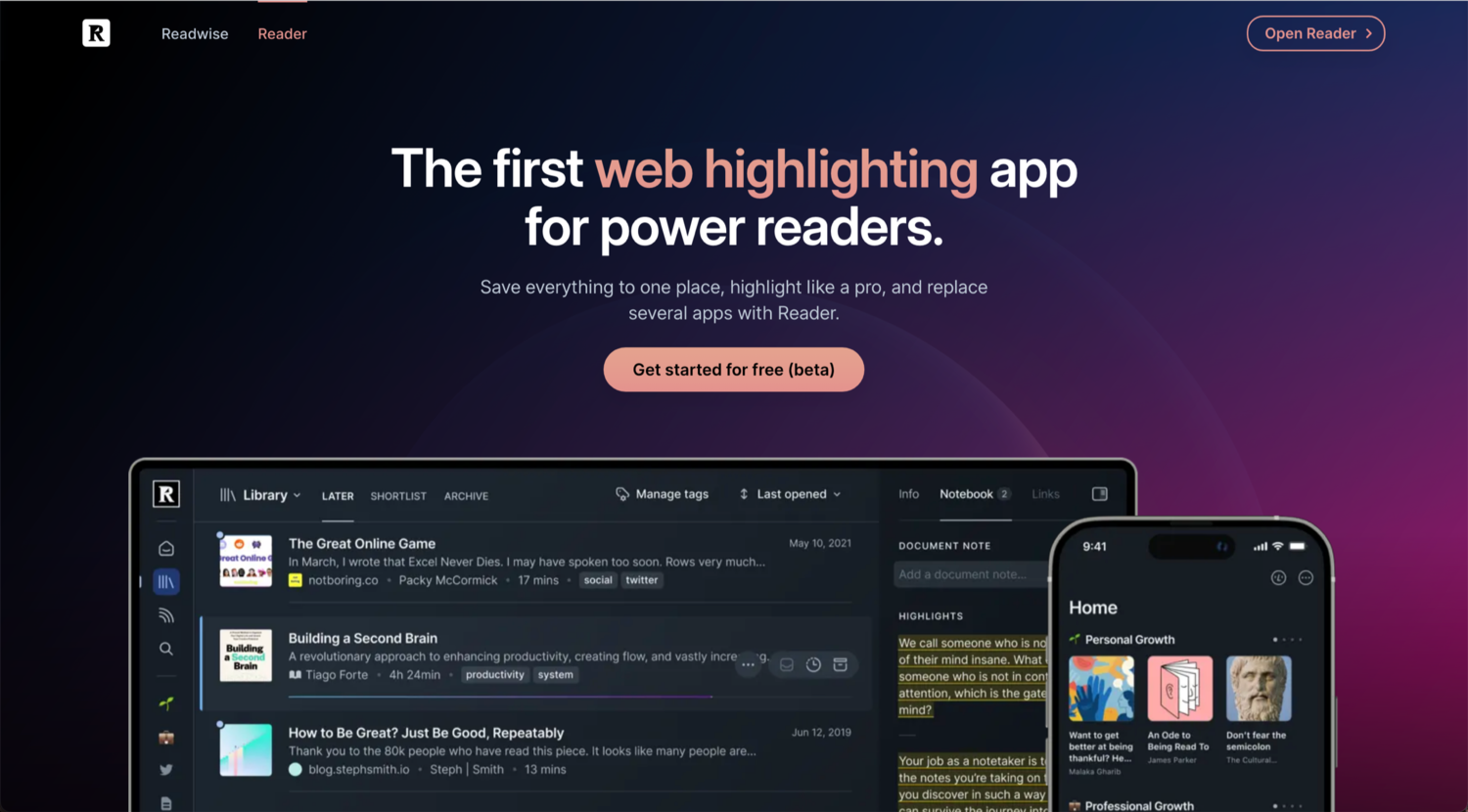

Readwise Reader 是最好用的阅读软件之一。

但作为一款海外产品,Readwise Reader 在中国有些许水土不服。

为了让你更好地使用 Readwise Reader ,我们做了一款小工具—— wechat 2 reader

这款小工具解决了两个问题:

1. 让收藏文章更加便捷,在微信内转发文章或链接,即可以收藏文章。

2. 解决了Readwise Reader 在收藏中文文章时,图片丢失的问题。

但作为一款海外产品,Readwise Reader 在中国有些许水土不服。

为了让你更好地使用 Readwise Reader ,我们做了一款小工具—— wechat 2 reader

这款小工具解决了两个问题:

1. 让收藏文章更加便捷,在微信内转发文章或链接,即可以收藏文章。

2. 解决了Readwise Reader 在收藏中文文章时,图片丢失的问题。

45 2520

第一次用 AI 做阅读复盘,发现复盘得比我自己好。

将 Notion 里面记录的日记到处到本地,然后在本地文件,让 Claude Code 阅读所有的内容,整理出:

1. 这个月做了什么;

2. 从生活、工作、创作、输入几个层面来复盘;

3. 给出一些下个月的建议,和一些自己注意不到的洞察;

有点惊喜,看到了我生活状态里的很多事实,但我没有意识到的事情。

将 Notion 里面记录的日记到处到本地,然后在本地文件,让 Claude Code 阅读所有的内容,整理出:

1. 这个月做了什么;

2. 从生活、工作、创作、输入几个层面来复盘;

3. 给出一些下个月的建议,和一些自己注意不到的洞察;

有点惊喜,看到了我生活状态里的很多事实,但我没有意识到的事情。

5 20

不管是 Claude 的 Agent team,Cursor 的递归 planer-worker 来开发浏览器的尝试,还是 RLMs 的论文。

大家都在尝试 Multi-agents 的尝试。

换句话说,就是让模型调用其他模型来完成任务。

而这里面我觉得最重要的就是要收敛,要保证每一个 Agent 的输入和输出是稳定的。就好像调接口一样,需要做好容错机制。

不然就会像两年前的 autogpt 一样,一步错,错的越多。

Multi-Agent 是必须要走出的路线,因为模型的上下文不可能无限,注意力机制决定了最好的方式就是让模型的注意力放在有限的 Context 上。

大家都在尝试 Multi-agents 的尝试。

换句话说,就是让模型调用其他模型来完成任务。

而这里面我觉得最重要的就是要收敛,要保证每一个 Agent 的输入和输出是稳定的。就好像调接口一样,需要做好容错机制。

不然就会像两年前的 autogpt 一样,一步错,错的越多。

Multi-Agent 是必须要走出的路线,因为模型的上下文不可能无限,注意力机制决定了最好的方式就是让模型的注意力放在有限的 Context 上。

3 20

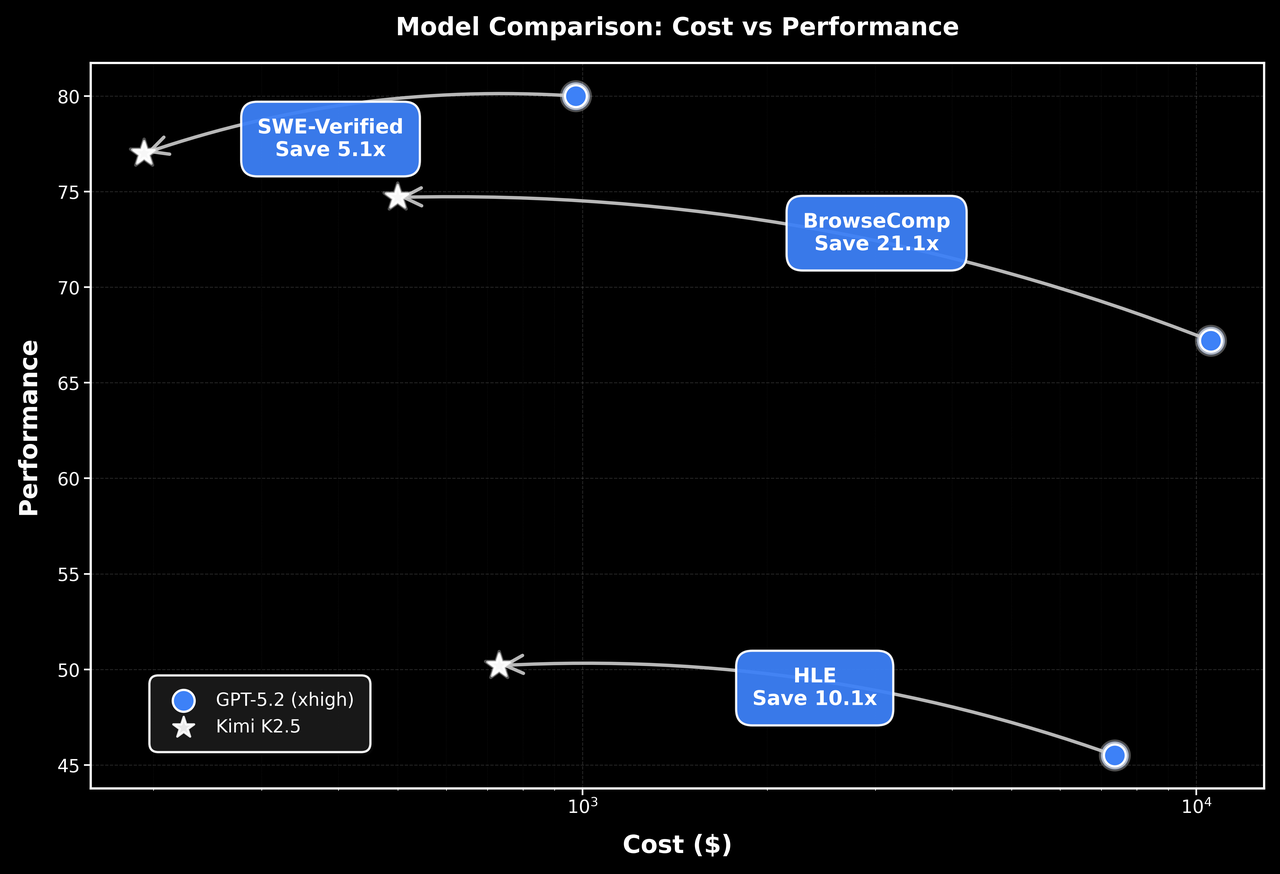

从昨天昨天中午 Kimi-K2.5 发布以后,

我密集地用 K2.5 处理了下午工作中的几个任务。

在 Claude Code 中使用 Kimi-K2.5,体验比之前好了很多。

1️⃣ 幻觉减少,工作更稳定。

之前使用 K2-thinking,现在去掉了复杂的 thinking 以后,Agent 工作过程中的幻觉少了不少,选择工具更加准确。

2️⃣ 表现出原生并行完成任务的倾向

是 K2.5 在工作过程中,表现出了并发地让多个 Subagent 来完成工作的表现。非常棒。

要知道,之前在使用其他模型的时候,除非我们在 prompt 中主动要求,像 Claude 和 Gemini 的大模型,都不会并行地去调用多个子代理。

K2.5 表现出来的这个特性很特别,而且得益于并行的处理,这无疑可以提高工作的效率。

3️⃣ K2.5 的前端表现非常好,我用他复刻了几个网站,生成了几张卡片以后,表现出来的效果,竟然和 Gemini-3-pro 不相上下。很惊喜。

有种预感,26 年的上半年,国产的模型们又要支棱起来了!

我密集地用 K2.5 处理了下午工作中的几个任务。

在 Claude Code 中使用 Kimi-K2.5,体验比之前好了很多。

1️⃣ 幻觉减少,工作更稳定。

之前使用 K2-thinking,现在去掉了复杂的 thinking 以后,Agent 工作过程中的幻觉少了不少,选择工具更加准确。

2️⃣ 表现出原生并行完成任务的倾向

是 K2.5 在工作过程中,表现出了并发地让多个 Subagent 来完成工作的表现。非常棒。

要知道,之前在使用其他模型的时候,除非我们在 prompt 中主动要求,像 Claude 和 Gemini 的大模型,都不会并行地去调用多个子代理。

K2.5 表现出来的这个特性很特别,而且得益于并行的处理,这无疑可以提高工作的效率。

3️⃣ K2.5 的前端表现非常好,我用他复刻了几个网站,生成了几张卡片以后,表现出来的效果,竟然和 Gemini-3-pro 不相上下。很惊喜。

有种预感,26 年的上半年,国产的模型们又要支棱起来了!

8 110

Kimi 2.5 多模态模型来了。

看文章介绍感觉非常牛。但还要实际测试一下。

💻 原生支持多模态,用来做 claude code 的 Coding 模型,好了很多,可以直接粘贴图片,我已经狠狠开始测试了;比起之前使用 glm-4.7 的话,图像理解要外挂一个 MCP 来完成,体验好了很多。

🤖 Agent 的 eval 分数都比较高,上一次 k2-thinking 出现的思考过多导致幻觉的情况,会减少一些;

看文章介绍感觉非常牛。但还要实际测试一下。

💻 原生支持多模态,用来做 claude code 的 Coding 模型,好了很多,可以直接粘贴图片,我已经狠狠开始测试了;比起之前使用 glm-4.7 的话,图像理解要外挂一个 MCP 来完成,体验好了很多。

🤖 Agent 的 eval 分数都比较高,上一次 k2-thinking 出现的思考过多导致幻觉的情况,会减少一些;

Kimi K2.5: Visual Agentic Intelligence

3 00

随着模型能力越来越强,我想让数十个 agent 帮助我们完成工作会成为常态。

1. 我最近在密集使用 browser agent,manus, claudecode,deepresearch,每个 agent 发起一个任务以后转向另一个,等agent 完成任务以后再回来做 Review 和决策。m.okjike.com

感受很明显的是人类的大脑,越来越不适应这种并行异步处理多项目的工作方式,需要在不同的项目之间切换 context 很烧脑 。人脑能不能也有 kv cache 的机制来适配(瞎说)。

2. 做产品,要非常警惕「知识的诅咒」,GUI 很重要,一些简单的代码,都可以劝退 90% 的用户。Agent 会有很多新的机会。

1. 我最近在密集使用 browser agent,manus, claudecode,deepresearch,每个 agent 发起一个任务以后转向另一个,等agent 完成任务以后再回来做 Review 和决策。m.okjike.com

感受很明显的是人类的大脑,越来越不适应这种并行异步处理多项目的工作方式,需要在不同的项目之间切换 context 很烧脑 。人脑能不能也有 kv cache 的机制来适配(瞎说)。

2. 做产品,要非常警惕「知识的诅咒」,GUI 很重要,一些简单的代码,都可以劝退 90% 的用户。Agent 会有很多新的机会。

yusen: 最近一个月 Claude Code 的爆火连带着 Pencil.dev,Clawdbot 等基于 Coding Agent 能力的产品都不断刷屏,开年第一个月,AI 的进展就又让人目不暇接。个人总结有三个重要原因: 1)代码是数字世界的通用语言,解决好代码问题就能在数字世界畅通无阻。 2)随着模型 Coding 和 Tool use 能力的不断提高,Coding Agent能够稳定完成的任务越来越多,越来越长。虽然 Opus 4.5 并不是新范式,刚发布的时候 benchmark 看起来也没有那么惊人,但能力的量变最后却可能产生体验的质变,也许这就是“水烧开了”。 3)Skills 的出现和普及让用户可以更加容易地组合不同场景的技术,创造之前难以想象的魔法体验。此刻 Claude Code 变成了操作系统,而技术的组合变得如乐高积木一样越来越容易。 类似 Clawdbot 这样的产品或者说开源项目,本身是给喜欢尝鲜不怕折腾也无所谓结果的 Innovators 使用的,对哪怕是 Early Adopter 来说也很难部署。但它很可能会成为很多产品的灵感来源。让我想起2023 年曾经爆火的AutoGPT,启发了 2024 年的 Devin,从而进一步启发了 2025 年的 Manus/Genspark/Claude code等第一波Agent产品。 估算一下,世界上已经有接近 20 亿用户用过如 ChatGPT 等Chatbot,近10 亿人使用 Office,但只有大概小几千万人用过 Claude Code、Manus/Genspark等 Agent 产品。能够缩短这 100 - 50 倍差距的产品将会是接下来的最大机会之一。 精通技术不怕折腾的早期用户却往往会低估一个易用的交互界面有多重要,所谓「壳有壳的价值」。图2是2007年一位专家用户对一家YC初创公司是否有技术含量的质疑,这家公司叫Dropbox。 在技术剧烈变革时,最好的产品可能是:技术已经到了80分,但大多数人的认知还停留在三四十分,然后好产品能够创造魔法时刻,让大家看到90分的未来。如图3中Kevin Roose所说,未来已来,但可能从未这么不均匀分布过。 当模型公司引领技术进步的时候,能够让未来更加均匀分布的应用公司的更大机会也可能即将到来。

3 31